Der erste Champion, der nichts gewann

Autor: Thomas Reinwald

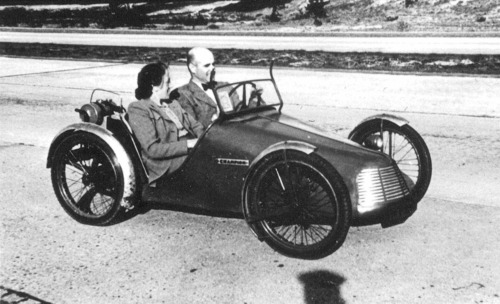

Private Fotos des ersten und einzigen gefertigten Kleinwagens namens Champion sind Anlass genug, sich an den erfolglosen Typen zu erinnern

Die Ursprünge des Kleinwagens namens Champion sind unweigerlich mit dem Namen von Dipl.-Ing. Hermann Holbein verbunden. Der Techniker war in der Ära zwischen den beiden Weltkriegen bei BMW als Versuchsingenieur angestellt, doch als er nach 1945 keine Anstellung mehr bei dem Münchner Werk fand, trug sich der damals 35-Jährige mit dem Gedanken, selbst ein Konstruktionsbüro für Automobile zu eröffnen.

In seiner Heimatstadt Ulm ließ er sich nieder und ein ausgedienter BMW diente ihm für sein erstes Projekt. Er entwickelte daraus einen Rennwagen und setzte sich auch selbst hinter das Lenkrad seines Eigenbaus. Sein größter Erfolg war der Gewinn des am 10. August 1947 ausgetragenen, ersten Eggbergrennens in Bad Säckingen. Am Rande sei angemerkt, dass für diese im Grenzbereich zur Schweiz gelegene Bergrennstrecke die Schweizer Behörden die Grenze geöffnet hatten, damit auch zahlreiche Eidgenossen das Event besuchen konnten.

Dipl.-Ing. Holbein hatte trotz seines Sieges offenbar keine Ambitionen, an der Meisterschaftswertung teilzunehmen. Es blieb nur bei sporadisch gefahrenen Rennen und auch Gleichgesinnte konnte er mit seinem Erfolg nicht beflügeln, denn er fertigte insgesamt nur drei seiner Rennautos an. In einem zeitgenössischen Bericht wurde der Ulmer mit den Worten „… Einer breiten Öffentlichkeit ist er durch den Bau erfolgreicher Rennwagen bekannt geworden …“ bezeichnet, was jedoch stark übertrieben gewesen sein dürfte.

Neben dem Aufbau seines Rennautos trug er sich auch mit dem Gedanken, ein kleines käufliches Auto zu entwickeln, das den Bedürfnissen der Zeit entsprach. Dies hieß in erster Linie: es musste sehr kostengünstig sein.

Während der mittlerweile 37 Jahre alte Ingenieur an einer Konstruktion tüftelte, kam er in Kontakt mit Ing. Alfred Maier, der für seinen Arbeitgeber, der Zahnradfabrik Friedrichshafen AG ebenfalls an einem derartigen Kleinwagen arbeitete.

Im Gegensatz zu Holbeins Überlegungen befand sich die ZF-Konstruktion schon einen Schritt weiter, es existierte nämlich bereits ein fahrbereiter Prototyp. Der Ulmer erkannte an dem Wagen sehr viele Gemeinsamkeiten mit seinen eigenen Vorstellungen. In der Führungsetage von ZF begann jedoch mittlerweile ein Umdenken, das dazu führte, einen derartigen Kleinwagen nicht in Serie produzieren zu wollen. Man hatte Bedenken, die belieferten Autohersteller könnten sich von ZF abwenden, wenn unter dem eigenen Namen ein Auto am Markt positioniert worden wäre.

Diese Ansicht mündete schließlich darin, dass ZF bereit war, die Konstruktion an Dipl.-Ing. Holbein zu verkaufen. Allerdings zu einem stattlichen Betrag, denn es ist überliefert, dass der Ulmer dafür seine drei Rennautos und zwei Lastwagen verkaufen musste, um die Konstruktionsrechte der ZF-Entwicklung fortan nutzen zu dürfen.

Der Vertragsabschluss datierte auf den 12. Januar 1949. Sofort machte sich Dipl.-Ing. Holbein mit seinen zwei Mitarbeitern daran, das Projekt an seine Vorstellungen anzupassen. In seinem Privathaus im Ort Herringen hatte er seine Werkstatt eingerichtet und seine erste Maßnahme lag darin, den von ZF ursprünglich als Antrieb vorgesehenen Rasenmähermotor durch einen modernen Motor zu ersetzen. Hermann Holbeins Grundgedanke, ein sehr kostengünstiges Kleinautomobil zu entwickeln, stand weiterhin ganz oben auf seiner Vorgabeliste, als Kompromiss aus Preis und Leistung erachtete er einen Zweitaktmotor mit 250 cm³ und einer Leistung von 6 PS als ideale Größe. Auf der Suche nach einem solchen Motor wurde er bei der Nürnberger Triumph-Werke AG fündig. Der technische Direktor Ing. Otto Reiz und Dipl.-Ing. Holbein vereinbarten, dass der Ulmer Konstrukteur von dem Nürnberger Motorradhersteller den luftgekühlten Zweitakter zukünftig beziehen sollte, der sonst in der BD 125 seinen Dienst verrichtet. Für die Weiterleitung der Motorkraft auf die beiden Hinterräder diente ein angeflanschtes Zweiganggetriebe ohne Differential, das den Kleinwagen auf maximal 50 km/h beschleunigte. Die vier 19 Zoll großen Räder, die Schutzbleche und wohl auch die Trommelbremsen stammten aus der Motorradproduktion – vielleicht ebenfalls von der Triumph-Werke AG. Überhaupt orientierte sich Dipl.-Ing. Holbein in vieler Hinsicht am Motorradbau, dessen Beschränkungen durch die Alliierten an der Schwelle von 1948 zu 1949 wieder komplett aufgehoben worden waren.

Ein ganz kritischer Punkt war das Gewicht des Kleinautos, denn bei einem Leergewicht von 190 kg war das zulässige Gesamtgewicht auf 250 kg – vermutlich aufgrund der Speichenräder – begrenzt, doch der Kleinwagen sah Platz für zwei Personen vor. Damit lautete die Rechnung, es durften zwei Erwachsene gerade 60 kg zusammen auf die Waage bringen. Doch dies war eine völlig unmögliche Rechnung.

Die hier gezeigten Fotos von 1949 zeigen den einzigen aufgebauten Versuchswagen und entstanden während der Erprobungsphase mit dem Triumph-Zweitakter, vermutlich auf einem Autobahnteilstück bei Nürnberg.

In stark verbesserter Version konnte der Ulmer Techniker ab 1951 etwa 2.000 Exemplare verkaufen, im Jahr 1952 veräußerte er sein Unternehmen „Champion Automobilwerke“ und ab 1955 übernahm die Firma Maico sein Konzept. Sie benannte den Wagen in MC 400 um, bereicherte schließlich bis 1958 den Kleinautomarkt und konnte letztlich auf eine Stückzahl von knapp 5.000 zurückblicken.