Ein Leben zwischen Technik und Design

Autor: Christian Sandler

Der außergewöhnliche Weg des Felix Gmachmeir

In den turbulenten Nachkriegsjahren, als Österreich noch um seinen Wiederaufbau rang, erblickte Felix Gmachmeir am 8. November 1949 in Steyr-Münichholz das Licht der Welt. Das Leben meinte es zunächst nicht gut mit dem kleinen Felix – der schmerzliche Verlust seiner Mutter im zarten Alter von zwei Jahren prägte seine frühe Kindheit. Die neue Ehe seines Vaters brachte zwar eine Stiefmutter ins Haus, deren dominantes Wesen dem sensiblen Buben jedoch das Leben erschwerte. In dieser schwierigen Zeit waren es vor allem seine Großeltern und seine Tante, die dem aufgeweckten Jungen zur Seite standen. Trotz ihrer eigenen bescheidenen Verhältnisse in der Nachkriegszeit investierten sie in seine Zukunft – eine Investition, die sich später vielfach auszahlen sollte. Schon früh zeigte sich sein außergewöhnliches technisches Talent. Während seine Altersgenossen noch mit Spielzeugautos hantierten, verbrachte der junge Felix jede freie Minute in der Spenglerei seines Großvaters. Dort erlernte er bereits als Zwölfjähriger die hohe Kunst des Kotflügel-Dengelns – eine Fertigkeit, die später sein Gespür für Formen und Materialien prägen sollte. In der Schule brillierte er mit hervorragenden Leistungen, einzig die englische Sprache stellte sich ihm als schier unüberwindbare Hürde in den Weg und bescherte ihm eine ungeplante Ehrenrunde. Der Wendepunkt kam mit 18 Jahren in Form eines Simca 1000 – ein Geschenk seiner Tante, verbunden mit der charmanten Auflage, die großzügigen Verwandten sonntags durch die Gegend zu kutschieren. Diese frühe „Fahrschule“ weckte seine Leidenschaft für Automobile endgültig. Die anschließende HTL für Motoren- und KFZ-Bau in Steyr schloss er, wie könnte es anders sein, mit Auszeichnung ab.

Was folgte, war eine beeindruckende Odyssee durch die deutsche Automobilindustrie. Mit der Zielstrebigkeit eines Besessenen bereiste der junge Techniker die Republik von München bis Lübeck. 36 persönlich überreichte Bewerbungen zeugen von seinem unbedingten Willen, in der Branche Fuß zu fassen. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: 1970 öffnete sich ihm die Tür bei NSU in Neckarsulm. Nach der Übernahme durch Audi 1971 wechselte er in die Designabteilung nach Ingolstadt, wo er auch Ferdinand Piëch kennenlernte und so manche spannende Diskussion mit ihm führte. 1972 präsentierte er seinen ersten privaten fahrbaren Prototyp auf der Jochen Rindt Show in Wien – ein Projekt, das zu Differenzen mit dem damaligen Design-Boss führte und 1973 in seiner Kündigung bei Audi mündete. Doch Gmachmeir ließ sich nicht unterkriegen. 1974 besuchte er das renommierte „Art Center College of Design“ in Pasadena und gründete sein eigenes Designstudio, Gmachmeir Design, in der Nähe von München. Sein zweiter fahrbarer Prototyp, 1975 am Genfer Autosalon und in Tokio präsentiert, stellte ihn in eine Reihe mit den Größen der Branche wie Bertone, Zagato und Pininfarina. Seine genialen Umbauten von Rolls-Royce, Jaguar, Lamborghini Miura, Espada und Countach fanden vor allem im arabischen Raum zahlungskräftige Abnehmer.

Ein besonders spannendes Kapitel in Gmachmeirs Karriere schrieb der legendäre Porsche 908. Dieser Rennwagen, ein Porsche 908/2 hatte bereits eine illustre Motorsport-Geschichte in der Marken-Weltmeisterschaft hinter sich, als er in die Hände von Ing. August Deutsch kam. 1976 entwickelte Gmachmeir für diesen Porsche eine völlig neue, stromliniengünstige Karosserie. Debütieren sollte der Wagen beim Bergrennen in Bad Mühllacken am 21. März 1976. Mit seiner futuristischen Karosserie stand der Wagen umringt von begeisterten Fans im Fahrerlager und wartete auf seine Bergtour. Es kam aber anders, Lothar Schörg war als Fahrer auserkoren, erschien aber nicht zum Rennen, so zogen die „Deutsch-brothers“ unverrichteter Dinge von dannen. Der Wagen wurde dann von 1976–1977 erfolgreich in der Interserie eingesetzt, ehe er von Gary Hirsch 1978/79 in der CanAm pilotiert wurde.

Seine Expertise war weltweit gefragt – von Designaufträgen für Bentley, Lamborghini, Fiat, Mercedes bis hin zum Traktorenhersteller Fendt. Selbst Stühle für das CERN und Sitze für ein Airbusprojekt sowie einen Schulbus gehörten zu seinem vielfältigen Schaffen. Insgesamt entstanden unter seinen Händen beeindruckende 19 fahrbare Prototypen. Von 1981–1987 prägte er maßgeblich die Entwicklung der „Wunderdiesel“ genannten Motoren – M1 Monoblock, M14 und M16 bei Steyr mit spezieller Schalldämmung, ein Gemeinschaftsprojekt von BMW und Steyr. Nach drei Jahren trennten sich die Wege der beiden Unternehmen. Als Nächstes wurde Gmachmeir von Steyr mit der Konstruktion von Motor- und Getriebekomponenten für den Puch G betraut. Als das Werk in Steyr an seine Kapazitätsgrenzen stieß, wurde in seiner privaten Halle in Garsten weitergearbeitet, um den ersten Prototypen fahrfertig zu machen. Parallel dazu gab es in den frühen 1980er-Jahren Pläne, in Steyr ein „Österreich-Auto“ zu produzieren, als Basis diente der Fiat 132. Felix Gmachmeir entwickelte ein Konzept für ein kompaktes, sparsames Fahrzeug, das den Bedürfnissen des österreichischen Marktes entsprechen sollte. Der damalige Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky unterstützte dieses Vorhaben, da es zur Stärkung der heimischen Industrie und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragensollte. Trotz dieser Unterstützung wurde das Projekt letztlich nicht realisiert, hauptsächlich aufgrund wirtschaftlicher und technischer Herausforderungen. Der damals entstandene fahrbare Prototyp fand seinen Weg über den großen Teich, wo er heute noch im amerikanischen Mittelwesten mit Straßenzulassung unterwegs ist.

Seine Vielseitigkeit zeigte sich auch in den Jahren 1988–1995 mit „Kunst am Bau“ – er plante Fassadenkonstruktionen für Versicherungen und Banken von München bis Hongkong. Von 1996–1999 entstanden diverse Prototypen wie ein 3-Achser für Cartier oder der 3-Mast-Schoner für die Becks Brauerei, alle Projekte aufzuzählen würde ein Buch füllen. Die Jahrtausendwende brachte ihm den Einstieg in die CAD-Welt und von 2000–2009 übernahm er die Leitung der Konstruktionsabteilung bei HMV (Holzkirchner Metall Verarbeitung). Das Unternehmen produziert weltweit eingesetzte Maschinen zum Lasern, Stanzen, Fräsen, Biegen und Pulverbeschichten. Ein besonderer Höhepunkt in der Zeit bei HMW war die Einrichtung der Fertigungslinie für die SU-15 bei NAPO in Novosibirsk, wo seit 1931 russische Kampf- und Zivilflugzeuge produziert werden. Das Sahnehäubchen war sicherlich der Mitflug in einem der Prototypen über die endlosen Steppen Sibiriens.

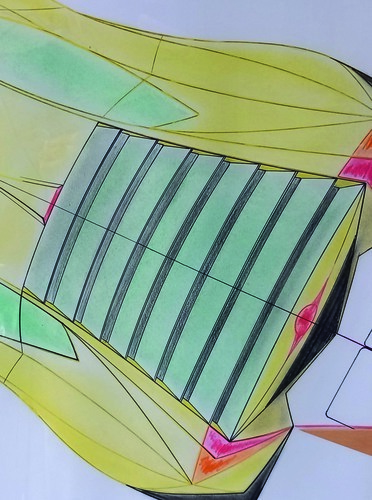

2011 entstand in Eigenregie sein letzter Prototyp auf Jaguar XS-Basis, bevor er von Deutschland wieder nach Österreich zog. Heute lebt der kreative Tausendsassa mit seiner Lebenspartnerin im oberösterreichischen Attnang-Puchheim, umgeben von einigen seiner Eigenkonstruktionen, Entwürfen, unzähligen Postern und Konstruktionszeichnungen an den Wänden – stumme Zeugen eines außergewöhnlichen Lebens im Dienste der Mobilität.